WORKS

豆知識 / 堺市南区

本物の畳に取替えてほしい。

新築で建てた工務店に本物の畳を指定したのに、ひっくり返すと中身が断熱材やボードが入っている偽物を敷いていた。

表も、畳床も本物である証明書を発行。

本物の畳とは、何を指して本物と思うかは人それぞれ???

本物の畳とは、何を指して本物と思うかは人それぞれでしょうか。いいえ、そうではありません。

弊社で指す『本物』とは、見えている『畳表(おもて)』といわれる部分は『い草』、『畳床(どこ)』といわれる部分は『稲藁(わら)』で作られたものを指します。しかし最近では、フェイク素材を使った畳が多く存在するのが現実です。弊社でいう『フェイク』とは、『畳表(おもて)』といわれる部分が『和紙、ビニール』、『畳床(どこ)』といわれる部分が『圧縮ボード、スチレンボード』で作られたものです。

お客様には必ず違いをご説明していますが、予算などの事情により、弊社でも実際には多くのケースでフェイク素材を使用しています。その一方で、本物志向のお客様には本物の畳であることを証明する証明書を発行して納めることもあります。

本物を知る人は今後少なくなることが、職人として、また地域の工務店として40年間お客様と向き合ってきた私たちには、とても寂しく感じられます。それどころか和室自体が無くなっていく傾向にあります。これは悲しい現実です。足ざわり、湿度コントロール、空気の清浄効果において、本物の畳には何ものも敵いません。

メディアを見ている中に、日本の文化や生活様式に関する興味深いものがあります。グローバル化が進む中で、文化的な特徴やライフスタイルの交差が見られます。日本における欧米化は、住宅の設計や家具の選択にも顕著に現れています。

多くの日本の家庭では椅子とテーブルを使用することが普通になり、特に都市部では、欧米風の家具やライフスタイルが一般的になってきています。これは便利さや、欧米のライフスタイルに対する憧れなど、様々な理由によるものです。確かに、椅子とテーブルの生活には機能性があり、現代の忙しい暮らしには適している面もあります。

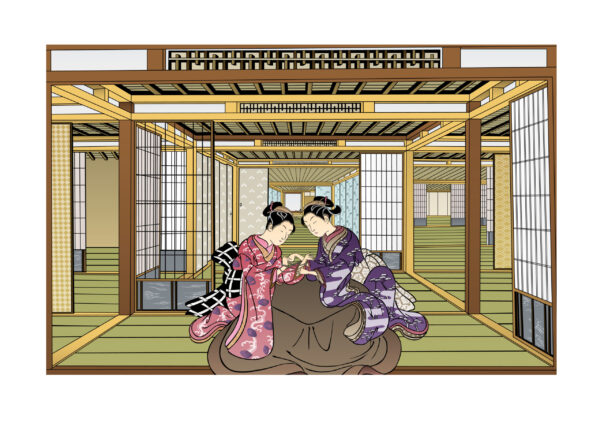

一方で、海外から来る多くの訪問者は、畳の部屋、和室、床の間など、伝統的な日本文化に強い魅力を感じています。特に高野山のような宿坊では、訪問者は日本の精神性や伝統的なライフスタイルを体験することができ、それは彼らにとって非常にユニークな体験となります。このような文化体験は、観光の重要なコンテンツであり、多くの旅行者にとっての魅力の一つとなっています。

伝統と現代性が混在する日本は、そのバランスを保ちながら、世界中の人々にとって魅力的な目的地であり続けています。文化の交流は相互理解と尊重を深めるためにも重要ですし、異なるライフスタイルの中から自分にとって最適な要素を取り入れることは、個々人の豊かな生活を築く上で有益です。

ただし、ここで私たち堀住建が問いたいのは、「日本人自身が、自分たちの文化の価値を見失っていないだろうか」ということです。海外の方々が憧れ、感動する日本の伝統的な住まいの良さを、私たち日本人がもっと見直すべき時期に来ているのではないでしょうか。

畳(たたみ)というと、多くの人が日本の伝統的な部屋を思い浮かべるでしょう。和の空間を象徴する畳ですが、その魅力は古くから変わらずに現代にも受け継がれています。ここからは、畳の種類から、昔と今の畳の違いまで、わかりやすく解説し、畳の新たな魅力に触れていただきます。

畳はその用途や好みに合わせて、いくつかの種類に分けられます。

特徴:い草の自然な香りが特徴で、湿度調整や空気清浄の効果があります。夏は涼しく、冬は暖かいという季節に応じた調和のとれた環境を提供します。い草には天然の抗菌作用もあり、室内環境を清潔に保つ働きもあります。

用途:主に和室に使用され、日本の伝統的な部屋の雰囲気を作り出します。床の間のある本格的な和室から、リビングの一角に設けた小上がりの和空間まで、幅広く活用できます。

特徴:い草を使用していますが、縁(へり)がなく、モダンで洗練された印象を与えます。部屋の広さをより広く見せる効果があります。正方形の形状で、市松模様に配置することで現代的なデザイン性を演出できます。

用途:和室だけでなく、洋室やカフェ、オフィスなどのモダンな空間にも適しています。最近では、リノベーション物件でも人気が高く、和モダンな空間づくりに欠かせない要素となっています。

特徴:い草やPP(ポリプロピレン)などの素材でできており、敷くだけで簡単に畳の空間を作り出すことができます。持ち運びが可能で、レイアウトの変更が容易です。厚みも薄く設計されているため、既存のフローリングの上に直接敷くことができます。

用途:和室はもちろん、洋室や賃貸住宅で畳の部屋を手軽に作りたい場合にも適しています。子育て世代では、リビングの一角にキッズスペースとして設置するケースも増えています。

一般的には、「い草畳」と「置き畳」が主流です。い草畳はその名の通り、表面にい草を使用し、香りや肌触りが特徴的です。い草の香りには、フィトンチッドという成分が含まれており、森林浴と同じようなリラックス効果があることが科学的にも証明されています。

一方、置き畳はユニット式で手軽に設置できるため、和室だけでなく、洋室にも和のアクセントを加えたい時に選ばれます。さらに、色や縁のデザインも豊富で、昔ながらの落ち着いた色合いからモダンな空間に合う明るい色まで、選ぶ楽しさがあります。

昔の畳は手間がかかるものでした。定期的に日干しをして湿気を取り、虫干しをする必要があったのです。畳の裏返しや表替えという作業も定期的に必要で、職人の技術が欠かせませんでした。祖父母の世代では、年に一度は畳を上げて家の風通しをする「畳干し」が、季節の風物詩でもありました。

しかし、今の畳は素材や製法が進化し、日干しが不要で、防虫や防カビ処理が施され、より手入れがしやすくなっています。現代の住宅は気密性が高く、昔のような自然な通気が難しいため、素材自体に工夫が施されているのです。

また、畳の厚みも昔に比べると薄型のものが主流となり、和室だけでなく、様々なスタイルの部屋にフィットするように進化しています。このように機能面だけでなく、フォルムも変化し、畳は新しいライフスタイルに合わせて進化しているのです。

ただし、ここで忘れてはならないのは、機能性の向上と引き換えに失われたものもあるということです。本物のい草と稲藁で作られた伝統的な畳には、化学処理を施した新素材では決して再現できない、呼吸する素材ならではの快適さがあります。

畳を選ぶ際には、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

まず、部屋の用途を考えましょう。静かな寝室にはい草畳の落ち着いた香りがぴったりですし、子供部屋やリビングなどでは汚れに強い素材や手入れのしやすいタイプがおすすめです。また、部屋の雰囲気やインテリアに合わせて畳の色や縁を選ぶのも楽しいものです。

畳選びは、実際にいくつかのサンプルを見比べることで、より納得のいく選択ができるでしょう。

畳は、ただの床材ではありません。日本の文化や暮らしに寄り添い、進化を遂げてきたアイテムです。現代の生活スタイルに合わせた畳の選び方や、畳を長く愛用するためのケア方法についても知っておくことで、より豊かな畳ライフを送ることができます。

畳を通じて日本の伝統美が今も息づいていること、そしてそれが現代の生活においても決して色褪せることなく、新しいスタイルで受け継がれていることを実感していただけるはずです。畳の上で過ごす穏やかな時、足元から心地よい安らぎが生まれる瞬間、それが畳がもたらす、かけがえのない価値です。

そして、畳はこれからも進化を続けます。環境に優しい素材の開発、さらには畳を活用した新しいインテリアデザインの提案など、変わりゆくニーズに応じて多様化が進むことでしょう。

それに伴い、私たちが畳に求めるものも変わっていくかもしれませんが、その本質的な魅力、すなわち「和の心」を表現する場としての価値は変わらないでしょう。畳一枚に込められた日本の美意識、それを実感できるのは畳がある空間だけです。

創業40年、堺市を中心に地域のお客様と共に歩んできた堀住建株式会社は、「お客様に喜ばれる仕事をモットー」としています。その信念は、畳という日本の伝統文化に向き合う姿勢にも表れています。

私たちは単なる工務店ではなく、日本の住文化を次世代に伝える役割も担っていると自負しています。だからこそ、本物とフェイクの違いをきちんとお伝えし、お客様の予算や生活スタイルに合わせた最適な提案をすることを大切にしています。

決して高価な本物の畳を押し付けるのではなく、それぞれの素材の特性を理解した上で、お客様が納得して選択できるようサポートすることが、私たちの使命だと考えています。

この記事をきっかけに、畳の豊かな世界へ足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。あなたの生活に、畳がもたらす静けさと和の風情をぜひ取り入れてみてください。

畳の事をもっと話が聞きたいという方、本物の畳とフェイクの畳の違いを実際に触って確かめたいという方は、信頼できる畳屋さんを紹介しますので、一緒に触って感じてお話を聞きませんか。そんな方はぜひ弊社にご連絡ください。

堀住建では、単に畳を販売するだけでなく、お客様が畳の良さを体感し、理解を深めていただけるような機会を大切にしています。畳職人との対話を通じて、素材へのこだわりや製作工程を知ることは、住まいへの愛着を深める貴重な体験となるはずです。

余談ですが、私が住みたい家の一つは、水回り以外は全部畳で敷き詰められた家です。いつかは作ってみたいです。皆さんはどう思われますか。

想像してみてください。朝起きて、畳の上を素足で歩く感触。い草の香りに包まれながら、窓を開けて朝の空気を取り入れる。リビングでは畳に座って本を読み、時には寝転んで昼寝をする。子供たちは畳の上で安全に遊び、夜は家族みんなで畳に座って食事をする。そんな暮らしは、決して古臭いものではなく、むしろ現代だからこそ価値のある、心豊かな生活様式ではないでしょうか。

天井、壁、床がフェイクに囲まれた家より、自然素材に包まれた家の方が良くないですか。

現代の住宅は、ビニールクロス、合板フローリング、化学建材で構成されたものが主流です。これらは確かにコストパフォーマンスに優れ、メンテナンスも簡単です。しかし、そこで過ごす時間の質、呼吸する空気の質、心の安らぎという観点から見たとき、本当にそれで良いのでしょうか。

本物の家に住みましょう!

本物の素材は、確かに初期コストは高くなるかもしれません。しかし、長い目で見たとき、健康面でのメリット、耐久性、そして何より「家で過ごす時間の質」という点で、その価値は計り知れません。

住まいは、単に雨風をしのぐシェルターではありません。家族が集い、成長し、人生の大切な時間を過ごす場所です。その空間が本物の素材で作られ、呼吸し、時間と共に味わいを増していくものであれば、そこでの暮らしはどれほど豊かなものになるでしょうか。

堀住建株式会社は、40年の実績と信頼を積み重ねてきました。その間、多くのお客様の住まいづくりに携わり、時代の変化を肌で感じてきました。欧米化の波、効率優先の建材の普及、そして最近では再び自然素材への回帰という流れも見えてきています。

私たちは流行に流されることなく、常に「お客様にとって本当に良い住まいとは何か」を考え続けてきました。その答えの一つが、日本の伝統的な素材である畳を見直すことです。

もちろん、すべてのお客様に本物の畳をお勧めするわけではありません。予算や生活スタイル、メンテナンスへの考え方は人それぞれです。だからこそ、私たちは選択肢を提示し、それぞれの特性を正直にお伝えすることを大切にしています。

しかし、少なくとも「本物とは何か」「その価値はどこにあるのか」を知った上で選択していただきたいと願っています。知らずに選ぶのと、知った上で選ぶのとでは、大きな違いがあるからです。

本物の畳を知る人が少なくなっていく現実は、単に畳という製品の問題ではありません。それは、日本の伝統的な住文化、自然素材との共生、季節を感じる暮らし、そういった総体としての「和の心」が失われつつあることを意味しています。

しかし、まだ遅くはありません。今この瞬間から、私たちは本物の価値を見直し、次世代に伝えていくことができます。それは決して時代に逆行することではなく、現代の便利さと伝統の良さを融合させた、新しい豊かさの形を創造することです。

堀住建株式会社は、これからも地域に根ざした工務店として、お客様一人一人に寄り添い、本当に価値のある住まいづくりをお手伝いしていきます。畳のこと、リフォームのこと、新築のこと、そして「本物の家」について、どんなことでもお気軽にご相談ください。

一緒に、本物の素材に囲まれた、心豊かな暮らしを実現しましょう。

お問い合わせ

畳のこと、本物の家づくりのこと、ぜひお気軽にご相談ください。 実物を触って、香りを感じて、違いを体感していただくことが、一番の理解への近道です。 信頼できる畳職人のご紹介も承ります。

CONTACT

家づくりのこと、

ぜひお気軽にご相談ください。

受付時間:9:00~17:00 (日祝除く)